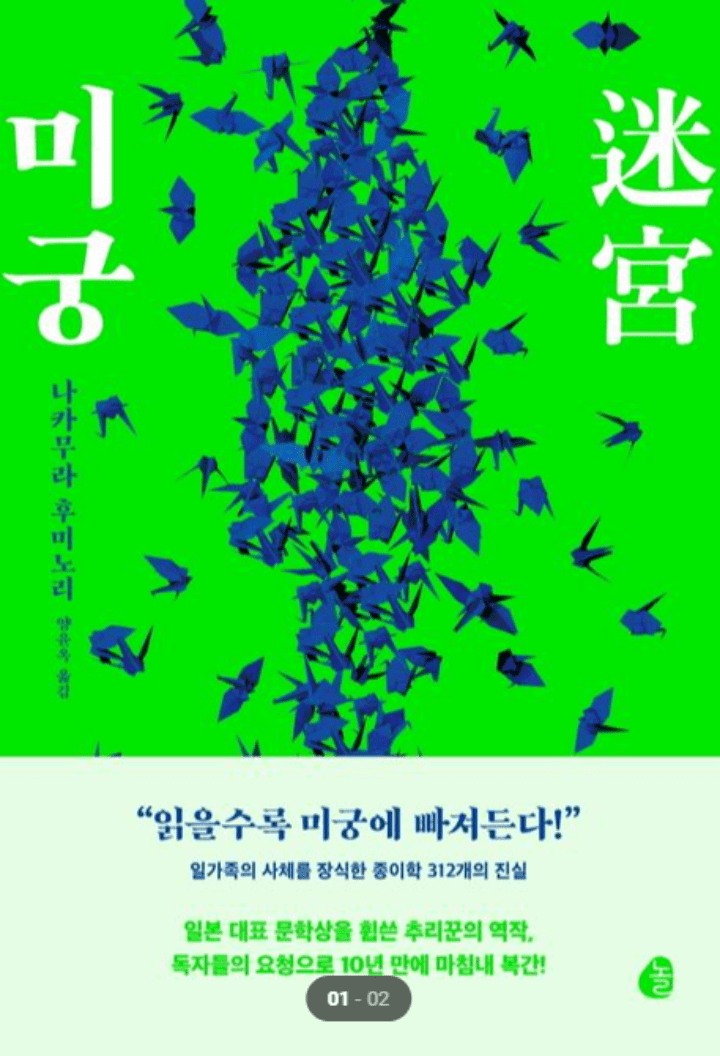

[책 리뷰] 미궁 / 나카무라 후미노리

미궁

이런 작품은 오랜만이다. 궁금증에서 시작되어 당혹감과 허탈감, 짜증으로 끝나는 이야기. 스토리나 흐름 같은 건 중요하지 않으며, 작가가 하고 싶은 말을 그저 등장인물을 통해 배설할 뿐인 이야기다.

옮긴이의 말에서 언급한 '나다운 이야기'라는 말이 있는데, 이건 소설가의 유일무이한, 특별한 '나다운 이야기'가 아니라 자신의 혼잣말을 끄적여 내려간 아무 의미 없는 독백이다.

'작가의 이름을 알지 못한 채 읽어도 나카무라 후미노리의 소설이라는 것을 알게 된다'―라는 평을한 독자가 있다는데, 맞다. 이런 쓰레기 같은 작품은 누구나 쉽게 쓸 수 있는 게 아니다.

독특한 시선과 문체.

이건 작가만의 무기인 특징과 특별한 스타일이 아니라, 교정해야할 악습이다.

작품속에서 흘러가는 시간에 두서가 없다. 그저 인물과 장소만 바뀔 뿐. 이야기에서 등장하는 인물들과 그들과 관계된 사이드 사건들은 없어도 될 만큼 아무런 영향이 없다. 중심이 될 미궁사건 관련으로 분량이 부족해서 넣었다고 할 만큼 조금도 없다.

사건의 영향으로―당사자가 아니라도―가치관이라거나, 성격이 바뀌고 뒤틀리는 인물들이 그려진 작품은 많다. 이 미궁도

마찬가지로 사건으로인해 등장인물이 점점 망가져가는, 피폐해져 가는 일련의 흐름이었으면 볼만했을지도 모른다.

하지만 웬만한 등장인물은 이미 첫장부터 끝나있는 상태였다.

끝난 인간.

주절주절 쉬지도 않고 나불대는 등장인물들의 심리는 중구난방에 따분한 말들로 치장하고 포장되어 있다. 끝난 인간인 게 뭔가. 망가져있는 인간이 뭐라고. 딱히 무슨 사건을 저지르지도 않고 광인도 될 수 없고, 삶도 포기하지 못하며, 그저 내부에서 썩어가고 있다는 듯 서로가 서로를 불쌍히 여기 고만 있다.

거기에 평범을 가장한다고 하면서 서로가 서로 어떤 인간인지, 끝난 인간―인지 알아보고 만나니 우스울 수밖에 없다.

미궁 사건의 생존자 막내 딸은 자신이 망가졌다는 듯이 살지만, 죽고 싶다고 광고하지만 용기가 없단다. 그러면서 사랑하지 않는 사람과 결혼하고, 이혼했다. 거기다 사랑도 없이 결혼해 놓고 이혼 위자료까지 듬뿍 받아서 일하지 않고 술 먹으며 유유자적 살고 있다―자기 말로는 살기 싫지만.

어처구니가 없다.

중2병이라고 하는가? 등장인물은 내가 보기엔 아직 사춘기에서 스스로 성장을 멈춘 기묘한 짐승들이 있을 뿐이었다.

작가는 다자이의 '인간 실격'을 떠올렸다고 했는데, 그것이 독이 되었다. 작가가 아무리 불행한 삶을 살았어도, 미궁을 쓰면서 인간 실격의 영향을 받지 않고―떠올리지라도 않고 써서, 어떠한 음울함을 낳았다면 이런 평이 아니었을지도 모른다. 독자 스스로 또 다른 근사한 '인간 실격'을 발견했다!라는 감상을 갖게 했어야 했다.

하지만 '인간 실격'의 영향 아래에서 그저 인간 실격의 아류작을 뽑아냈을 뿐이다.

마지막으로 역시 가장 화가 나는 점은 '미궁 사건'이라고 하는, 작중 밀실 살인이다.

'출입 불가능한 집에서 막내딸을 제외한 아버지 어머니 오빠가 구타당하고 칼에 찔려 죽어있다. 시체 위에는 무수한 학종이들이 형형색색 쏟아져서 아름답게 장식하고 있었다.'

하지만 이 매력적이고 불가해한 밀실 살인을 독자를 낚는 미끼상품으로 광고하고, 사건의 진상을 맥거핀으로 끝을 냈다.

미궁사건이라는 미끼상품.

불가능한 사건을 독자를 낚기 위한 미끼로 내세웠으면 명확한 답을 쥐어 줘서 의문을 해소시켜야 하는데 그렇지 않고, 그저 맥거핀으로 흐지부지 가설만 내놓는다. 어처구니없다. 이걸 누가 못한단 말인가. 이딴 짓은 아랫집에 사는 초등학생 곽춘득이도 할 수 있다.

실현 불가능한 사건을 짜고 작가 자신조차 해답을 모른다.

하지만 이목은 끌어야 하니 불가능한 사건을 광고탑으로 쓴다.

인류의 양심은 대체 어디를 향하고 있는 건가.

작가를 검색해 보고 알았는데 이 작가, 나와 초면이 아니다. 몇 년 전에 읽었던 아쿠타가와 수상작 '흙 속의 아이'의 작가며 그 작품 역시 끔찍했다.

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆